英語学習者であれば、一度は「精読」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。精読とは、一文ずつ丁寧に構造を分析し、正確に意味を理解する学習法です。

しかし、「速読や多読とはどう違うの?」「どっちをやるべき?」と迷う場面は多いものです。

資格試験やビジネスで英語を使う社会人にとって、効率の良い学習法を選ぶことは大切ですが、方法が多すぎて判断に困る人も少なくありません。

この記事では、精読の効果ややり方、速読・多読との違いを整理しながら、社会人が学習に取り入れるときのポイントを解説します。

「精読を始めたいけれど、どう進めればいいか分からない」という方はぜひお読みください。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

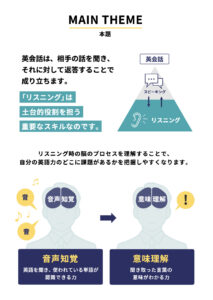

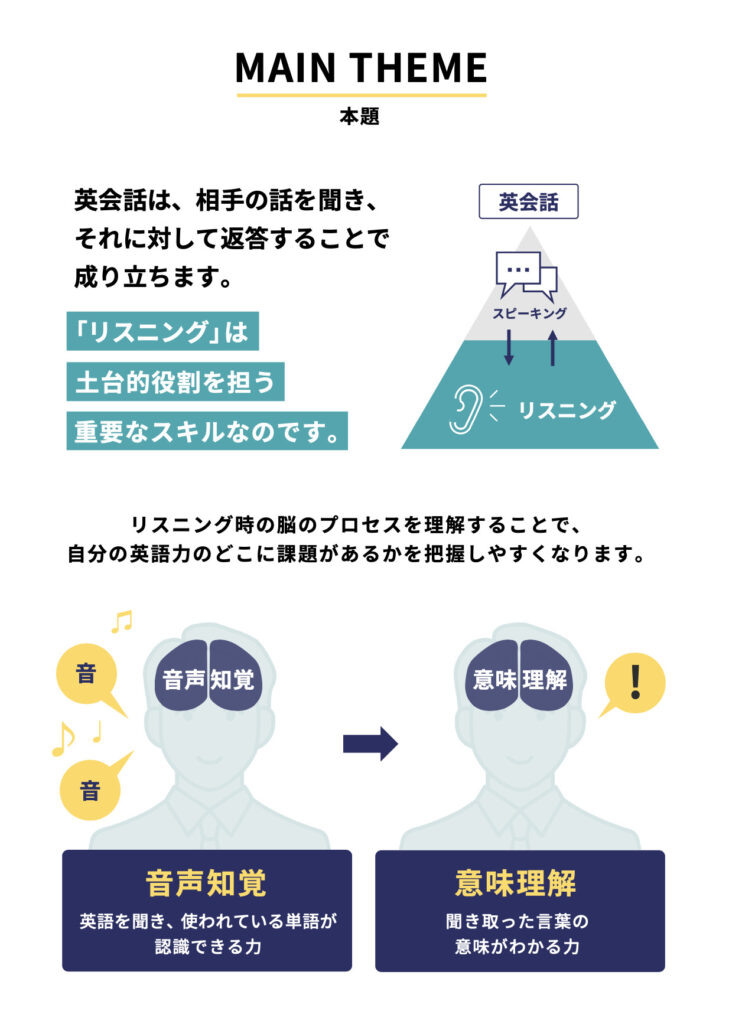

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

精読とは?なぜ社会人の英語学習に役立つのか

精読とは「英文を一文ごとに丁寧に読み、文法構造や語彙の意味、ニュアンスを正確に理解する学習法」です。

速読や多読のようにスピードや量を重視する方法と異なり、曖昧さを残さず「確実に理解すること」を目的としています。

社会人が英語を使う場面では、会議資料や契約書、顧客とのメールなど、誤解が許されない文書が多く存在します。こうした文書を正確に読み取るためには、精読で培われる分析力や注意深さが欠かせません。

また、精読を通じて文法や語彙を実際の文脈で確認することで知識が定着し、試験対策だけでなく実務にも役立つ力を養うことができます。

速読・多読・精読の違いとそれぞれのメリット

英語のリーディング学習には「速読」「多読」「精読」という3つの代表的な方法があります。

速読は文章を短時間で把握する力、多読は大量の英文に触れて慣れる力、精読は一文ごとに正確に理解する力を養う学習法です。それぞれの特徴を知ることで、自分に合った学習スタイルを選びやすくなります。

速読は短い時間で要点をつかむトレーニングで、試験や会議での資料読みなどに役立ちます。多読は大量の英文を読み進めることで、文脈から意味を推測する力や語感を養えるのが特徴です。

一方、精読は速度や量よりも正確さを優先し、細部まで理解することを目的とします。

| 学習法 | 特徴 | メリット | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| 速読 | スピード重視で大意をつかむ | 試験や会議資料を短時間で把握できる | 時間制限のある試験対策をしたい人 |

| 多読 | 量をこなして英語に慣れる | 語彙力や推測力、英語の感覚が身につく | 英語に触れる時間を増やしたい人 |

| 精読 | 正確さを重視して丁寧に理解 | 文法や語彙が定着し、誤読を防げる | ビジネスや試験で正確に理解したい人 |

学習の目的によって、取り入れるべき方法は変わります。

「速読と精読と多読、どれが良いのか」と悩む人は多いですが、実は1つを選ぶ必要はありません。

まずは精読で基礎を固め、正確に理解できる力を身につけます。

そのうえで多読を取り入れて「わからない単語があっても文脈を理解できる力」をつけ、速読で「読解速度のスピード」を鍛えるのが理想的で、この順番で取り組むと無理なく段階的に力を伸ばせます。

また、高レベルの方で理解できる文章の範囲もスピードも十分な方は、難易度の高い本の精読に取り組むことでより「確かな」読解力を獲得することができます。

迷ったときは、自分の今の課題を基準に優先順位を決めると良いでしょう。

精読のトレーニングで得られる3つの効果

精読は地道な学習法に見えますが、得られる効果は大きく3つに分けられます。

- 1文ごとに丁寧に確認することで読解力の正確性が高まる

- 語彙や文法を文脈の中で理解できるため知識として定着しやすくなる

- 試験やビジネスで必要とされる正確な読解力に直結する

ここでは、上記3つの効果について具体的に解説していきます。

①読解力の正確性が高まる

精読の大きな特徴は、英文を一文ごとに丁寧に確認する点です。

速読や多読では多少のあいまいさを許容しますが、精読では主語や動詞、修飾語の関係まで意識して構造を把握します。

この積み重ねにより、文の意味を誤解なく理解する力が養われます。

例えば「文頭の接続詞が全体の意味をどう変えるか」や「前置詞句がどの語にかかっているのか」などを正しく判断できるようになるのです。

その結果、英字新聞やビジネス資料、試験問題の長文を読むときも、細部まで正確に理解する力が自然と身につきます。

②文法・語彙が知識として定着する

精読では、知らない単語や熟語を辞書で確認し、文法構造を丁寧に分析しながら読み進めます。

その過程で学んだ知識はただ暗記するのとは違い、文脈と結びついて理解されるため記憶に残りやすくなります。

例えば「take on」という表現も、単に「引き受ける」と覚えるより、実際の文章で「彼は新しい役割を引き受けた」と出会う方が定着度は高いのです。

また、文法についても、参考書で読んだだけでは曖昧だったルールが、精読で実際の英文に触れることで「こういうときに使うのか」と腹落ちします。

こうした学びを繰り返すことで、語彙や文法が使える知識として積み上がっていくのです。

③試験やビジネス資料に役立つ

精読で培った正確な読解力は、実際の場面で大きな武器になります。

TOEICやTOEFL、IELTSなどの試験では、設問の意図を正しく理解しないと得点につながりません。精読の習慣があれば、文法的に複雑な長文や、選択肢の細かなニュアンスの違いにも対応できるようになります。

また、社会人にとってはビジネス文書や契約書、海外からのメールを読み解く場面でも効果を発揮します。誤読を防ぎ、相手の意図を正確に把握できる力は、仕事の信頼性にも直結するでしょう。

つまり、精読は試験勉強だけでなく、日々の業務においても直接役立つ実用的なスキルといえるのです。

精読の具体的なやり方

精読は「丁寧に読む」といっても、ただ時間をかければいいわけではありません。効果を最大化するには、正しいステップで進めることが大切です。

ここでは、初心者でも取り入れやすい5つのステップをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:全体をざっと読む

まずは細部にこだわらず、文章全体を一度通して読みます。この段階では分からない単語があっても気にせず、「大体どんな内容か」をつかむことが目的です。

全体像を先に把握しておくことで、その後の精読が効率的になり、細かい部分を分析しても迷子になりにくくなります。

もし英語初心者や英語を後ろから訳しながらでないと理解が難しい方は意味のかたまりごとにスラッシュを入れて行う「スラッシュリーディング」という方法を取り入れることをおすすめします。これを行うことで文頭から英語の語順で文を理解する力がつきます。

ステップ2:文構造を分析する

次に、文を主語・動詞・目的語・補語といった骨格に分けます。長い修飾語や関係詞があっても、土台の構造を押さえると理解が一気にスムーズになります。

特にビジネスや試験では複雑な英文が頻出するため、この分析力は大きな武器となるでしょう。

ステップ3:語彙や熟語の意味を確認する

文構造を理解したら、分からない単語や熟語を辞書で調べます。

ただ意味を覚えるのではなく、文脈に合ったニュアンスを意識しましょう。例えば「run」は「走る」だけでなく「経営する」などの意味もあり、文脈ごとに解釈が変わります。

こうして語彙を積み上げることで、読解力も一段と深まるのです。

ステップ4:一文ごとに和訳する

理解した英文を一文ずつ日本語に訳してみます。

和訳をすることで、自分がどこを曖昧に理解しているかが明確になります。逐語訳にこだわる必要はなく、自然な日本語に置き換えることを意識しましょう。

この過程を経ることで、英語と日本語の表現の違いに気づき、理解がさらに深まります。

ステップ5:音読して理解を深める

最後に音読を行いましょう。

声に出すことで理解が定着し、読んだ内容が記憶に残りやすくなります。

リズムやイントネーションを意識すると、英語の自然な感覚も養われるでしょう。音読を取り入れることで、精読が単なる読解にとどまらず、実際に使える力へと発展していきます。

精読におすすめの教材・参考書

精読を効果的に進めるには、自分の目的やレベルに合った教材を選ぶことが欠かせません。ビジネスで使うのか、試験対策をするのかによって適した素材は異なります。

ここでは、社会人が取り入れやすい定番の教材や参考書をご紹介します。

日常的に使えるニュース記事から本格的な問題集まで、組み合わせ次第で学習の幅を広げられるでしょう。

ビジネス英語・資格試験向けの教材

実務で役立つ力を養いたい人には、英字新聞やニュース記事が最適です。

『The Japan Times』『BBC News』などは最新の時事英語を扱っており、ビジネスシーンでの表現に触れることができます。

また、TOEFLやIELTSを受験予定の方には、公式問題集を精読教材にするのがおすすめです。問題を解くことが目的ではなく、解説付きの英文を一文一文丁寧に読むことで、試験の設問の根拠を素早く見抜く力が養われます。

特に社会人は時間が限られているため、目的に直結する教材を選ぶことが効率的です。

無料で利用できるオンラインリソース

教材にお金をかけなくても、質の高い学習は可能です。

VOA Learning EnglishやBBC Learning Englishなどのニュースサイトには、難易度別の教材が揃っています。記事の長さも短めから長文まで選べるため、隙間時間に活用しやすいのが特徴です。

さらに、音声付きの記事を精読すれば、理解を深めるだけでなくリスニング練習にも自然につなげられます。

無料でアクセスできるため負担が少なく、学習習慣をつける第一歩としても取り入れやすい学習ツールです。

自分に合ったレベルの教材を選ぶコツ

精読を続けるには、レベル設定が鍵となります。

簡単すぎる教材では新しい発見がなく、逆に難しすぎる教材ではモチベーションを保ちにくいでしょう。理想は「知らない単語が1〜2割程度ある文章」です。

完全に理解できる必要はなく、挑戦すれば届くレベルを選ぶことで成長が加速します。

また、自分の目的に直結するジャンルを選ぶことも大切です。

ビジネスならニュースや実務関連の英文、試験なら公式問題集といった具合に、ゴールに合わせて取捨選択することが長続きの秘訣です。

精読と他の学習法をどう組み合わせるか

精読だけに取り組むのも効果はありますが、他の学習法と組み合わせることで得られる成果は一段と大きくなります。

例えば、多読と並行すれば「正確さ」と「量」をバランスよく伸ばせますし、速読と組み合わせれば試験や実務で求められるスピード感も身につきます。

さらに、音声を使ったトレーニングを加えると、目で得た知識を実際のコミュニケーションに応用できるようになるでしょう。

学習時間が限られる社会人にとっては、目的に応じて複数の学習法を補完的に使うのが賢いやり方です。

ここでは、精読と多読のバランスの取り方、精読から速読へのつなげ方、そしてシャドーイングとの組み合わせる効果について解説します。

精読と多読のバランスの取り方

精読は「深さ」、多読は「広さ」を伸ばす学習法です。どちらか一方に偏ると効果が限定的になります。

例えば、毎日20〜30分は精読にあて、週末やまとまった時間に多読を取り入れる方法などが有効です。精読で細部を理解し、多読で背景知識や語感を広げると、相互に補完されて総合的な英語力が伸びます。

社会人にとっては、平日は精読で基盤を固め、休日に多読で実践力を磨くというリズムが現実的で継続しやすいでしょう。

精読から速読につなげる学習ステップ

速読をいきなり始めると理解が浅くなりがちですが、精読を経たうえで取り組むと自然にスピードが上がります。

例えば、同じ英文を最初は精読し、数日後に速読で再読する方法があります。構造や語彙を理解したうえで再び読めば、処理速度が格段に速くなり、自信にもつながるでしょう。

つまり速読は、精読で培った基盤を「速度」に変換する段階的なトレーニングとして捉えると効果的です。

精読とシャドーイングを組み合わせる効果

精読で一文ずつ丁寧に理解した内容を、そのまま放置するのはもったいない学習法です。

理解した英文を音声にのせて繰り返すシャドーイングを加えることで、知識が「読む力」から「聞いて話す力」へとつながります。

例えば精読で「この前置詞句はどの語にかかっているのか」を確認した後、その文章を音読しシャドーイングすると、音のまとまりやリズムごと身体に染み込みます。

その結果、リスニングでは聞き取れなかった表現が自然に理解できるようになるのです。

精読とシャドーイングは、一方的な理解で終わらず、英語を実際に使える力に変えていく強力な学習の組み合わせだといえるでしょう。

シャドーイングの具体的なやり方についてはこちらの記事にまとめていますので、合わせて読んでみてください。

精読のよくある疑問Q&A

精読を始めようとすると、多くの学習者が「どのくらいの時間をかければいいのか」「精読ばかりで大丈夫なのか」といった疑問に直面します。

特に社会人は限られた時間の中で効率的に学びたいと考えるため、学習の進め方に迷うのは自然なことです。

ここでは、精読を実践する際に多くの人が抱く代表的な質問を取り上げ、学習を継続するためのヒントをご紹介します。これらを理解しておけば、不安を減らし、自信を持って学習に取り組めるようになるでしょう。

Q1. 精読ばかりやっても大丈夫?

精読は正確な読解力を養うのに有効ですが、それだけでは読むスピードやリスニング力の伸びが限定的になります。

精読は「土台作り」として位置づけ、多読やシャドーイングなど他の学習法と組み合わせることが理想です。

例えば、週に数回は精読に集中し、それ以外の日には多読やシャドーイング学習に取り組むとバランスが取れます。

学習時間をすべて精読に充てるのではなく、自分の目的に応じて学習メニューを調整すると、効率よく力を伸ばせます。

Q2. どのくらいの時間をかけるのが適切?

1文にどれほど時間をかけるべきか迷う人も多いですが、最初は理解が深まるまでじっくり取り組むことが大切です。

慣れてきたら、1つの英文に20〜30分程度を目安にすると無理なく継続できます。重要なのは「スピードよりも正確さを優先する」姿勢です。

また、1日の学習時間が限られている社会人は、毎日少しずつでも精読に触れることが習慣化につながります。長時間にこだわるより、短時間でも継続することが効果を高めるポイントです。

Q3. 精読はどのレベルから始めればいい?

精読は初級から上級までどのレベルでも取り入れられる学習法です。

ただし、基礎的な文法や単語が全く分からない状態では挫折しやすいため、最低でも中学レベル(余裕がでてきたら高校レベル)の文法知識があると効果的に進められます。

社会人学習者の場合は、業務で出てくるメールやニュース記事など、身近な英文を精読の題材にすると実用性も高まります。

難易度は「少し背伸びすれば理解できるレベル」を選ぶのがベストです。適切な題材を選ぶことで、モチベーションも維持しやすくなるでしょう。

逆に初見の教材を多読/速読する場合は自分のレベルと同じかそれよりも簡単なものでも大丈夫です。

まとめ:精読で理解を深め、学習を次のステップへ

精読は「正確さを優先して一文ずつ丁寧に理解する学習法」です。

速読や多読とは異なり、量やスピードよりも理解の深さを重視するため、基礎固めや語彙・文法の定着に非常に効果的です。社会人が限られた時間で効率よく英語力を伸ばすには、精読を軸に据えるのは有力な選択肢といえます。

ただし、精読だけでは読む力に偏ってしまうこともあります。

そのため、精読で理解した内容を他の学習法につなげることで、リーディングだけでなくリスニングやスピーキングにも応用できるでしょう。

特にシャドーイングと組み合わせることで、理解した英文を実際に「使える英語」へと変える学習サイクルが完成します。

精読で正確に理解した英文を、実際のコミュニケーション力につなげたい方には「シャドテン」がおすすめです。

シャドテンはシャドーイング特化型アプリで、英語のプロが毎日添削し、英語特有の音声変化や発音の改善点をフィードバックしてくれます。

さらに、4つのアクセント・1000以上の教材が揃っているため、自分のレベルや目的に合わせて練習が可能です。AB再生やスピード調整、スクリプト表示切り替えなど、シャドーイングを継続しやすい工夫も充実しています。

精読で積み上げた「理解」を、シャドーイングで「運用力」に変える流れを実現できるのが大きな魅力です。

学習の次の一歩として、ぜひシャドテンを取り入れてみてください。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。