英文メールは書けるのに会議では説明が詰まる――それは語彙不足ではなく、「文法用語を英語で言えない」ことが原因かもしれません。

例えば subject や passive voice が瞬時に出てこないと、修正指示ひとつで時間を浪費します。

本記事では、社会人がまず押さえるべき文法用語を一覧で整理し、「いつ・なぜ・どう使うか」を具体例で解説します。読み終える頃には、海外ミーティングで自信を持って話せる自分に近づけるはずです。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

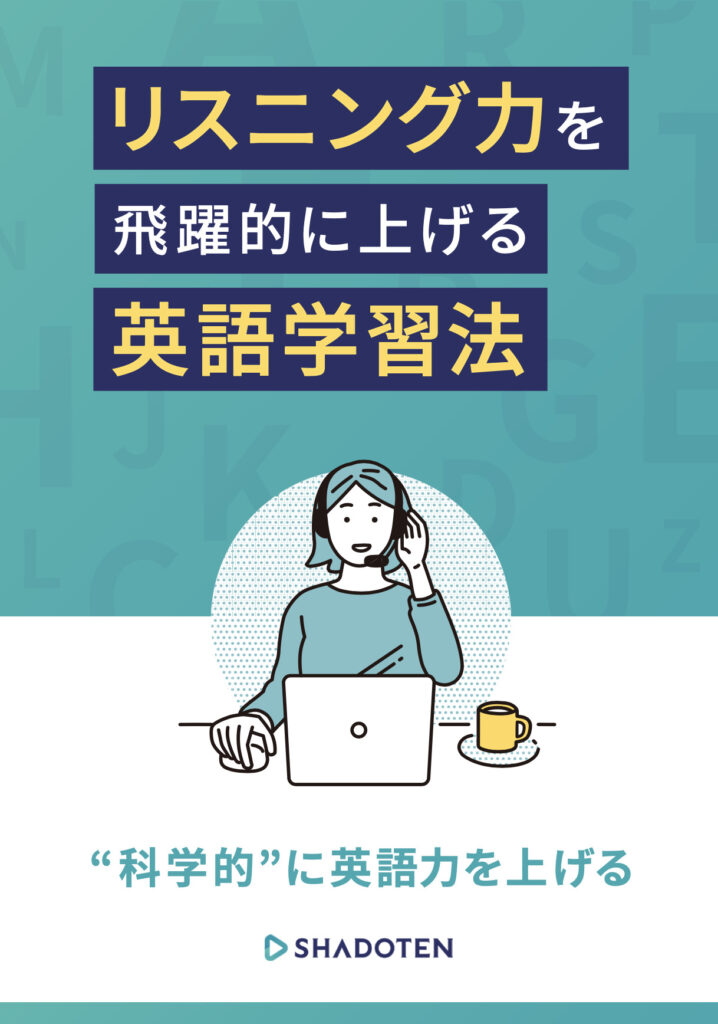

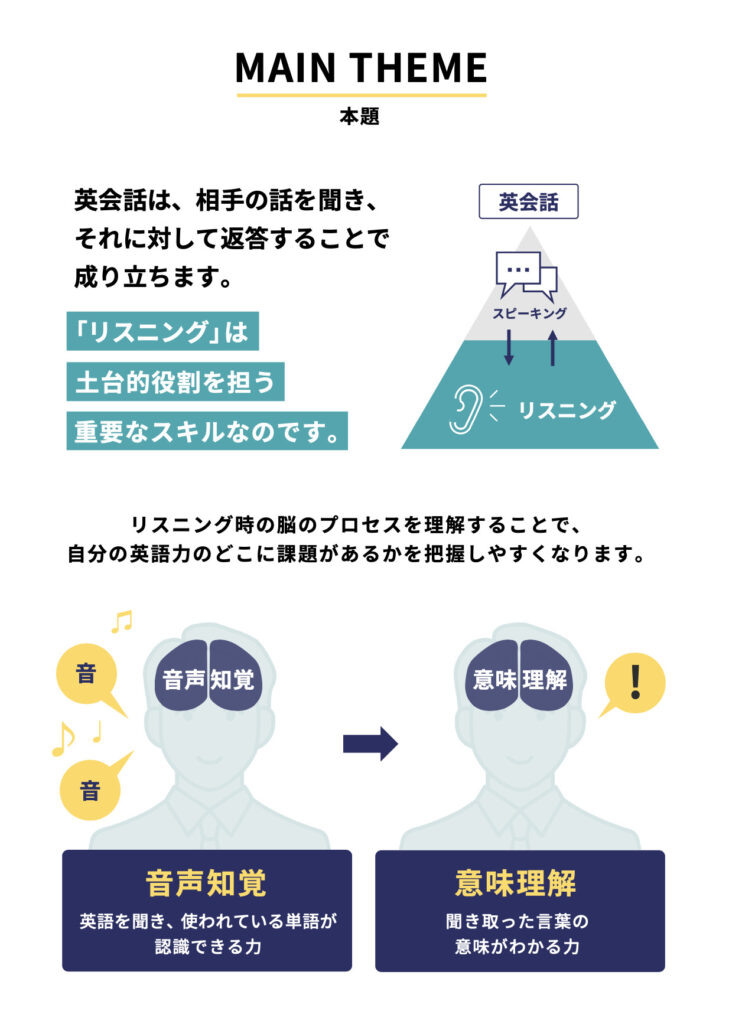

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

「文法を英語で説明できる」メリットとビジネスシーンでの強み

英語で subject(主語) や passive voice(受動態) といった用語を口にできると、多国籍メンバーとの意図共有が一瞬で済み、資料の確認や修正が大幅に効率化します。

また自分の発言構造を客観視できるため説得力も向上し、プレゼンや交渉で評価されやすくなるでしょう。

ここでは、

- なぜ今この力が求められるのか

- 実務でどう役立つのか

を順に解説し、実際の業務に落とし込める具体策までご紹介します。

①なぜ今「英語で文法を言い表す力」が求められるのか

リモート化と人材流動化で多国籍チームが常態化し、英語にはさらなる明確さが求められています。

資料修正の指示を出すときなど、単語や発音が多少曖昧でも、clause(節)や modifier(修飾語)などの用語で骨格を示せれば相手は内容を補完できます。

反対にこのスキルがないと、背景説明に時間を取られ納期にも影響が出てしまうかもしれません。さらに自己学習の段階でも、自分のミスを自分で特定しやすくなり、成長サイクルが加速する点も見逃せません。

海外ミーティング・メールで役立つ具体的シーン

「英語で文法を言い表す力」が育つと、特に資料の修正などのシーンでやりとりがスムーズになります。

- Move the adverb closer to the verb for clarity.

(その副詞を動詞の直前に移動して明確にしてください) - Let’s change this sentence to active voice so that the agent is clear.

(行為者をはっきりさせるために、この文を能動態に変えましょう) - Insert a non-restrictive clause here to clarify the scope.

(範囲を明確にするため、ここに非制限用法の節を挿入しましょう)

このように一行の英語指示と日本語訳を併記すれば、相手も意図を誤解せず即対応でき、結果としてメール往復が減って会議も短縮できるでしょう。

プロジェクト全体の工数が削減され、生産性向上に直結します。

基本文型と語順:word order の基礎

ここからは、英語文法の言い方と、それぞれの文法事項についておさらいしましょう。

まずは、「基本文型と語順」です。

英文は「S+V+O」を軸に、語順で意味を示す言語で、主語が先、動詞が続き、情報は「重要→詳細」へ流れるのが基本です。

Only の位置が変わるだけで焦点が動くように、並びは内容そのものを左右します。文の骨組みを口に出して確認しながら読解・作文を行うと、迷いが減り修正指示も瞬時に出せます。

目的語の位置・重ね方 (direct / indirect objects)

目的語は英語で object と言い、直接目的語と間接目的語はそれぞれ direct object とindirect object と言います。

英語では〈人→物〉の順で二つの目的語を並べるのが自然です。例えば I gave my manager the file. のように「人(my manager)→物(the file)」と置くと情報が自然に流れます。

逆に人を後ろに置きたい場合は前置詞 to を補い、I gave the file to my manager. と言い換えます。

順番を誤ると「誰に何を渡したのか」が曖昧になり、聞き返しが発生しがちです。メール作成時には動詞直後を声に出して確認し、〈人・物〉の並びを守る癖を付けましょう。

金額や期限など複数情報を続ける際も「核心→補足」の語順を意識すれば、伝達精度が高まり交渉コストを抑えられます。

品詞・句・節のコア知識

英語では「単語の役割=品詞」「複数語のかたまり=句(phrase)」「主語と動詞を含むかたまり=節(clause)」という3層構造が土台になります。

まず単語が何の働きをしているかを見極め、次にどの語と結びついて句をつくり、最終的に節として文の骨格を形づくる流れを押さえましょう。

この視点を持つと、長い一文でも「主要素」「補足情報」「接続要素」に切り分けて理解でき、読解も作文も格段にスピードアップします。

冠詞 articles の使い分け

冠詞は英語で article と言います。

不特定の単数名詞には a / an、特定の対象には the、抽象概念や不可算名詞には冠詞がつかないのが基本です。例えば “We need a plan.” で初出しの計画を示し、次の文では “The plan looks solid.” と特定します。

冠詞は名詞の「新旧情報」を示す道しるべなので、ミスがあると契約書の解釈が変わる恐れもあります。

下書きの段階で各名詞に「初登場・既知・不可算」のラベルを付けて音読し確認すると、正しい冠詞が自然に選べるようになるでしょう。

名詞・形容詞・副詞の配置ルール

名詞は英語で noun、形容詞は adjective、副詞は adverb と呼ばれます。

形容詞は修飾する名詞の直前、副詞は動詞・形容詞・文全体を修飾するのが原則です。例えば “a highly competitive market” のように 「副詞→形容詞→名詞」の順で置くと自然な流れになります。

逆に “market highly competitive” と並べ替えると読点が必要な書き言葉になり、口語的な読みやすさが損なわれます。

文章を仕上げる前に、修飾語と被修飾語を矢印で結び直して語順を目視チェックすると、配置ミスを防げるでしょう。

前置詞 prepositions の選び方

前置詞は英語で preposition と呼ばれ、場所・時間・方向などの関係を示します。

選択のコツは「点・面・線」のイメージです。時刻の一点なら at 3 p.m.、期間なら for three days、場所の内部は in the room、方向は to New York といった具合です。

迷ったときは対象を図に描き「どこに接しているか」を考えると、適切な前置詞が浮かびます。

場所と時間を同時に示す場合でも “at the office on Monday” のように「小さい単位から大きい単位」へ並べると読み手に負荷をかけません。

句動詞 phrasal verbs の意味と使い方

句動詞は英語で phrasal verb と呼ばれ、動詞と副詞・前置詞のペアで新しい意味を作ります。例えば bring up は「話題に出す」、turn down は「断る」です。

フォーマル文書なら decline のような単語動詞の方が適切ですが、会話やチャットでは句動詞が自然に響きます。

覚えるコツは「動詞の核イメージ+副詞の方向」をセットで連想することです。up なら上昇・完了、out なら外へ拡散のニュアンスが加わります。

新しく学んだ句動詞を週に三例文ずつ書き出すと、実践で瞬時に口をついて出るようになります。

時制と助動詞:tense & modal nuances

英語は動詞の形を変えるだけで「いつ起きたことか」「どれくらい確実か」を一気に示せる言語です。

時制で時間軸を、助動詞で気持ちの強さを伝えるイメージです。

ここではまず主節と従属節の時間をそろえる「時制の一致」を押さえ、続いて can や must など助動詞それぞれの微妙な響きを見ていきます。

ルールはシンプルですが、日本語にない感覚なので例文を声に出しながら体にしみ込ませるのが近道です。

時制の一致 (sequence of tenses)

「時制の一致」は英語で sequence of tenses と言います。

主節が過去形なら、従属節の未来形 will は一段下げて would にします。例えば He said that the shipment would arrive on Monday. が典型例です。

逆に主節を現在形に変えると He says that the shipment will arrive… と未来形が戻ります。

報告書や議事録でこれを誤ると、いつの話か分からなくなり、現場が混乱しがちです。ドラフトを書いたら主節の動詞に印を付け、矢印で従属節と結び、形が合っているかをざっと確認するとミスを防げます。

助動詞のニュアンス

助動詞は英語で modal auxiliary と呼ばれ、話し手の「義務・可能性・提案」といった気持ちを表す小さな単語です。

must は「強い義務」、have to は「外から決まった必要」、should は「助言」、could は「控えめな可能性」といった具合に力の入れ方が変わります。同じ can でも We can start now. は「今すぐできる」、Can I help you? なら「手伝いましょうか」の丁寧な提案です。

覚えるコツは「強さメーター」をイメージし、義務→提案→可能性の順に並べて声に出してみることです。

自然と最適な助動詞が口をついて出るようになります。

態・準動詞で表現を広げる

英文は〈誰が何をするか〉を示す能動態と、〈何がされるか〉を前に出す受動態を使い分けるだけで、強調点が大きく変わります。

さらに動詞を名詞化したり未来志向を帯びさせたりする「準動詞」を組み合わせれば、同じ内容でも目的・感情・時間の細かなニュアンスを描き分けられるでしょう。

ここでは受動態の基本を押さえたうえで、不定詞・動名詞など準動詞を選び替えて語調を自在に調整する方法を解説します。

例文を声に出して比べると、主語の位置や動詞の形が変わるだけで聞き手の印象がどう動くかを体感できます。

受動態 (passive voice)

受動態は英語で passive voice と呼ばれます。

動詞を「be動詞+過去分詞」に変え、行為の受け手を主語へ引き上げることで焦点をずらせます。The report was prepared yesterday. のように実施者をぼかしたい場面で便利です。

行為者を示したい場合は by our team を後ろに追加しましょう。契約文書では主体より結果を強調でき、責任の所在をあえて曖昧にする際にも重宝します。

能動文と並べて言い換える練習を重ねると、状況に応じて自然に選択できるようになります。

不定詞 vs. 動名詞 (infinitives vs. gerunds)

英語では不定詞を infinitive、動名詞を gerund と呼びます。

to + 動詞原形 は「これから」「目的」を示すのに対し、動詞+ing は「経験」「習慣」「一般的行為」を映します。例えば I decided to join the team. は参加を決断した瞬間を強調する表現です。

一方 I enjoy working with you. は継続的な楽しさを語ります。動詞には好みもあり、avoid は後ろに gerund、hope は infinitive を取るのが定番です。

まずは自分がよく使う動詞を2列に分け、例文を5つずつ書いて音読してみてください。

「目的 → to、不定 → ing」の感覚が声に乗り、会議中でも瞬時に形を選べるようになります。

仮定法・比較・強調構文:ワンランク上の表現

仮定法・比較級・強調構文は、英語で焦点や強弱を自在に操る上級ツールです。

提案を柔らかく伝えたり、数字の差を端的に示したり、特定語句を際立たせたりできるため、会議や資料の説得力が大幅アップします。

適切に選べば英語らしいリズムが生まれ、相手の記憶にも残りやすくなるでしょう。

ここからは、各構文の仕組みと練習法を具体例付きで解説します。

仮定法 subjunctive / conditionals

仮定法は英語で the subjunctive と呼ばれ、If I were you の were がカギです。

現実と異なる想定を示せるため、提案や助言をやわらかく伝えられます。メールでは Should you have any questions, の倒置形が定番で、謝罪や振り返りには If I had known… が丁寧です。

普段の文を仮定法に言い換える練習を続けると会話中にも自然に出てきますので、ぜひ試してみてください。

比較級・最上級 (comparatives / superlatives)

比較級と最上級は comparative/superlative と呼ばれます。

短い形容詞は -er/-est、長い形容詞は more/most を付けて差を示します。例えば、This model is 15 % faster than the previous one. と数値を添えれば説得力が倍増します。

集団トップを示すときは the fastest と定冠詞を忘れないようにしてください。

プレゼンでは Our service is faster と than 以下を省略し、結論だけ述べても効果的です。

強調構文 cleft sentences / it-clefts

強調構文は cleft sentence と総称され、代表が it-cleftです。

It is innovation that drives our growth. のように It is + 強調語 + that を置くと、聞き手の注意が一点に集まります。もう一つの what-cleft は What we need is simplicity. の形で「本当に必要なのは〜」を強調可能です。

普通文を先に書き、強調したい語を前へ出して it や what と組み替える練習をすれば、資料の見出しや会議発言で瞬時に使えるようになります。

文法用語の英語の言い方まとめ

ここまでに登場した主要な文法用語を一覧で振り返ります。

会議やメールで迷ったときはこの対訳表を思い出し、英語でスムーズに指示や説明を行いましょう。

| 日本語 | 英語 |

|---|---|

| 主語 | subject |

| 動詞 | verb |

| 目的語 | object |

| 形容詞 | adjective |

| 副詞 | adverb |

| 冠詞 | article |

| 前置詞 | preposition |

| 節 | clause |

| 句 | phrase |

| 受動態 | passive voice |

| 能動態 | active voice |

| 不定詞 | infinitive |

| 動名詞 | gerund |

| 比較級 | comparative |

| 最上級 | superlative |

| 仮定法 | subjunctive |

| 強調構文 | cleft sentence |

まとめ:文法用語を英語で覚えよう

ここまで紹介した subject や passive voice などの用語を英語のまま脳に貼り付ければ、会議で修正指示を出す場面でも迷いません。

しかし知識だけでは口が動かず、結局日本語に逃げてしまいがちです。

最後の仕上げはシャドーイングです。音声を追いかけながら用語と構文を声に乗せる反復を重ねると、文法知識が瞬時に使えるフレーズへと昇華します。

用語が自然に出てくると質問対応や即興プレゼンでも余裕が生まれ、発音とリズムが整うことで聞き手の理解度も向上するでしょう。

しかし、シャドーイングは間違ったやり方で継続しても、なかなか学習効果が現れずに挫折してしまいがちです。

「独学だと本当に上達しているか不安」――そんな悩みを解決するのが、シャドーイング特化型アプリ「シャドテン」です。

シャドテンを使えば、プロ講師が毎日あなたの音声をチェックしてくれ、良かった点と改善点を個別フィードバックしてくれます。

「正しい方法で練習して、ミスは即修正してもらう」――この環境が月額で手に入るなら試さない手はありません。今すぐ公式サイトをチェックして、あなたの英語力を次のレベルへ加速させましょう。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。