英語を勉強していて「rの発音がどうしてもうまくできない」と感じたことはありませんか?日本語の「ら行」と似ているようで実は大きく違うため、多くの日本人が苦戦するポイントです。

さらに、rとlの区別はリスニングやスピーキングに直結するため、避けて通ることはできません。

この記事では、なぜ日本人にとってrの発音が難しいのか、そしてどのように練習すれば克服できるのかをわかりやすく解説します。

社会人として忙しい日々の中でも継続できる学習法を知りたい方にぴったりの内容ですので、ぜひ最後まで読み進めてください。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

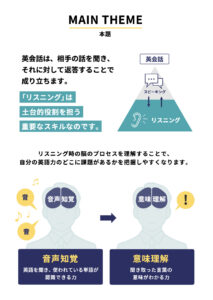

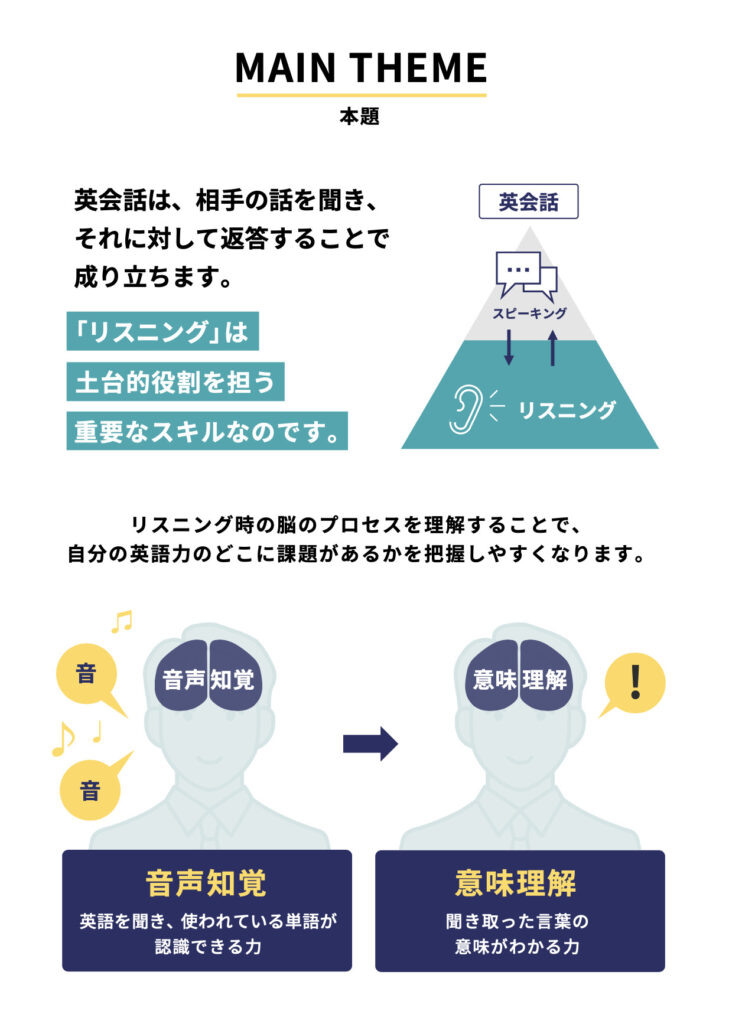

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

rの発音が難しい理由

英語を学ぶ多くの日本人が苦手とするのが「r」の音です。

見た目には簡単そうに思えても、母語である日本語に存在しない発音方法や音の特徴が関わっているため、実際には習得が難しい部分です。

具体的には、

- 日本語の「ら行」との違い

- rとlの区別の難しさ

- アメリカ英語とイギリス英語における発音の違い

これらが混乱を招きます。

上記のポイントを正しく理解することで学習の方向性が明確になり、効率的に練習を進められるようになります。ここからポイントを1つひとつ確認していきましょう。

日本語の「ら行」との違い

日本語の「ラ行」の音は、舌先を上あごに軽く当てて「タタッ」とはじくように出します。例えば「ら・り・る・れ・ろ」と言うとき、舌が一瞬歯ぐきのあたりに触れているのがわかりますよね。

一方で英語のrは舌をどこにも当てずに、少し浮かせたまま声を出す音です。舌先は上に近づけますが、実際には触れません。さらに、口を少しすぼめるとrらしい響きになります。

つまり、日本語のラ行は「舌を当てる音」、英語のrは「舌を浮かせて響かせる音」なのです。

この違いが原因で、日本語話者はどうしても「ラ行」に近い音を出してしまい、ネイティブに通じにくいrになってしまいます。

rとlの区別が難しい原因

日本人がrとlを聞き分けたり発音したりするのが難しい大きな理由は、日本語にはこの2つの音の区別が存在しないからです。

日本語の「ラ行」はrとlの中間的な音に近く、どちらにも当てはまるため、英語学習者は違いを意識して練習する必要があります。

具体的には、lの音は舌先を上の前歯のすぐ後ろにある歯茎の部分につけて、息を舌の両側から流すように発音します。「light」「love」などの単語で出てくる音です。

一方、rの音は舌先を口の中で少し後ろに引き、上にはつけずに軽く反らせるようにして発音します。唇を少しすぼめるのも特徴で、「red」「right」「river」などで使われます。

このように舌の動かし方が大きく異なるため、区別して練習しなければ、どちらも同じ「ラ行」の音に聞こえてしまうのです。

さまざまなrの音を知ろう

英語のrといっても、実は一種類ではありません。単語のどこに現れるか、前後にどんな音があるかによって響き方や難しさが変わります。

語頭のrは比較的わかりやすいですが、母音と組み合わさるrや子音の後に出てくるrは特に日本人にとって難関です。

また、アメリカ英語とイギリス英語で語尾のrの発音が違う点も重要です。さまざまなパターンを知って練習すると、rの音をバランスよく身につけられるでしょう。

語頭にあるr(red, right など)

単語の先頭にあるrは、口の形や舌の位置を意識しやすく、初心者にとって練習しやすい音です。

例えば「red」「right」「really」といった単語は、rの響きをはっきり出しやすいので、ぜひこれらの単語でrの音を練習してみてください。。

コツは舌先を上に軽く持ち上げつつも歯ぐきには触れさせず、口をすぼめて息を前に流すことです。まずは一語ずつゆっくり練習し、徐々にスピードを上げると自然な発音に近づきます。

母音と組み合わさるr(car, ear, teacher など)

母音に続くrは、日本語話者が特に苦手とする音です。

「ar」「er」「ir」「or」などは、母音とrの響きが混ざり合うため曖昧に聞こえやすいのです。例えば「car」「ear」「teacher」などは、rをはっきり響かせないと別の単語のように聞こえてしまいます。

練習の際は「母音の後に舌を浮かせる」イメージを持つことがポイントです。

最初は一音ずつ区切り、母音とrを別々に確認してからつなげると安定して発音できます。

語尾のr(car, better など)

語尾のrは、英語の地域差が大きく出るポイントです。

アメリカ英語では「car」を「カーr」と発音するように、最後までrをしっかり響かせます。一方でイギリス英語では「カー」と母音だけで終わることが多いので、アメリカ英語との違いに戸惑う人も多いでしょう。

どちらも正しい英語なので、自分が学習したい発音を決めて練習することが大切です。

語尾のrを練習するときは、口をすぼめて音を前に出す意識を持つと、アメリカ英語のrらしさが出しやすくなります。

子音の後に続くr(bread, try など)

「br」「tr」「dr」など、子音の直後にrが来る場合は舌の動きが速く、初心者には難しく感じられます。

例えば「bread」「try」「drink」などがその代表です。このとき大切なのは、最初の子音を出した後、舌を弾かずにそのまま浮かせてrに移ることです。

慣れるまでは「子音+r」を一つのまとまりとして意識すると、音のつながりがスムーズになります。

発音を録音して確認すると、自分が舌を弾いてしまっていないかチェックできます。

文章の中で連続するr(I really like reading など)

文の中でrが続くと、舌の位置を保つのが難しくなります。

例えば「I really like reading」では「really」と「reading」でrが連続し、舌がバタつきやすい部分です。コツは、文を小さなフレーズに分けてゆっくり練習し、舌の動きを確認しながら少しずつ速くしていくことです。

最初は「I really」「like reading」と区切って練習し、その後つなげて発音すると自然に言えるようになります。

録音して比較すると、改善点がはっきり見えて上達が早まります。

rの発音をするときのポイント・コツ

rの発音は、日本語にない動きを使うため「知識」と「感覚」の両方が必要です。ここでは初心者がつまずきやすいポイントを整理し、実際に意識すると上達が早いコツをご紹介します。

大切なのは「舌をどこにも当てない」ことと、「口の形をすぼめる」ことの2つです。

これらを意識するだけでも、ネイティブに近い音にぐっと近づけます。

舌を歯や上あごにつけないこと

日本語のラ行では舌先を歯ぐきに軽く当てますが、rではどこにも触れさせてはいけません。舌先を少し浮かせ、上に近づけたまま声を出すイメージを持ちましょう。

最初は不自然に感じますが、「舌を当てない感覚」をつかむことが、英語らしいrを出す第一歩です。

口をすぼめて響きを前に出す意識を持つ

舌の動きと同じくらい大切なのが唇の形です。

rを出すときは口角を横に引かず、軽く前に突き出してすぼめると、音が前に響きやすくなります。

日本語のラ行とは異なり、口の形で響きを調整するのが英語のrの特徴です。鏡を見ながら唇の形をチェックすると上達が早まります。

rの発音を身につける練習法

rを正しく出せるようになるには、舌や口の形を理解するだけでは足りません。実際に声に出して練習し、自分の音を確認することが大切です。

ここでは初心者が効果的に取り組める3つの方法をご紹介します。

- 録音して客観的に確認すること

- rとlの違いを意識して練習すること

- ネイティブの音を繰り返し聞いて耳を鍛えること

これら3つを組み合わせると、発音とリスニングが同時に伸びていきます。

①録音して自分の発音をチェックする

人間の耳は自分の声に慣れてしまい、違和感を感じにくいものです。そこで録音が役立ちます。スマホの録音機能や無料アプリを使い、自分の声を録音してみましょう。

例えば「red」「car」「teacher」などrを含む単語を3回ずつ録音し、辞書アプリやYouTubeのネイティブ音声と比べます。

その際、①舌が歯ぐきに触れていないか、②音が弱く「ラ」に近くなっていないかを確認しましょう。

自分の癖を知ることで、改善の方向性が明確になります。

②rとlを区別する発音トレーニング

rとlの区別には「ミニマルペア」と呼ばれる単語ペアの発音練習が最適です。

例えば「right/light」「rice/lice」「road/load」の単語ペアがミニマルペアです。

これらを紙に書き、1行目はlの単語、2行目はrの単語という形で交互に声に出しましょう。慣れてきたら録音して、自分のrとlが聞き分けられるか確認します。

ネイティブ音声を聞いた後に「リピート→録音→確認」を繰り返すと、耳と口の両方で違いを習得できます。

③ネイティブの発音を聞き取る耳の作り方

耳を鍛えるには、短い英語音声を繰り返し聞くのが効果的です。

例えばニュースアプリやポッドキャストの30秒ほどの音声を選び、最初はスクリプトを見ずにrの部分だけを意識して聞き取ります。

次にスクリプトを確認し、どの単語にrがあったかをチェック。その後、同じ部分を口で真似してみましょう。

「聞く→確認→真似る」の流れを続けることで、rの音が自然と耳に残り、発音も安定していきます。

rの発音克服に効果的なシャドーイング

rの発音を本当に自分のものにするには、実際の会話に近い練習が欠かせません。

その最適な方法が「シャドーイング」です。シャドーイングは、英語の音声を聞いた直後にほぼ同じタイミングで声に出すトレーニングです。

聞き取りと発音を同時に鍛えられるため、rのような苦手音を定着させるのに非常に効果があります。

ここでは、なぜシャドーイングが効くのか、正しいやり方とコツ、さらに忙しい社会人でも無理なく続けられる工夫についてご紹介します。

なぜシャドーイングが発音とリスニングに効くのか

シャドーイングは「耳で聞いた音をそのまま口で再現する」練習です。

脳が音を理解する前に声に出すため、英語特有の音のつながりやリズムを自然に取り込めます。

特にrは、単語だけで練習すると実際の会話で崩れやすいですが、シャドーイングでは文の流れの中で繰り返すため、舌や口の動きを無意識に使えるようになります。

リスニングでも「rがどう聞こえるか」を体で覚えるので、聞き取り力も同時に伸びるのも、シャドーイングがおすすめな理由の1つです。

正しいシャドーイングのやり方とコツ

シャドーイングを効果的に行うためには、以下のような手順で進めましょう。

- まず音声を通して聞き、全体の意味がどのくらい理解できるかを把握する

- スクリプトを見ながら音声を確認し、内容と正しい発音をチェックする

- 音声に合わせてスクリプトを声に出す「オーバーラッピング」を5回程度繰り返す

- スクリプトを外して、小声で音声を追いかける「マンブリング」を1〜3回行う

- 本番のシャドーイングに取り組み、20回以上を目安に練習する

- 自分の声を録音し、改善点を振り返る

2日目以降は⑤と⑥を中心に繰り返し、シャドーイングは合計30回以上を目指すと効果が安定します。

シャドーイングに入る前にオーバーラッピングやマンブリングを「口慣らし」として取り入れると、舌や唇が滑らかに動きやすくなり、練習の質が上がります。

準備運動のような感覚で活用してみましょう。

忙しい社会人でも続けられる学習法

シャドーイングは1日30分でも効果があります。

通勤中にイヤホンで聞きながら口を動かす、昼休みに1フレーズだけ練習するなど、短い時間を積み重ねるのがポイントです。同じ音声を数日間繰り返すと、口の動きが定着しやすくなります。

完璧にできなくても続けることが大切です。

習慣化すれば、気づいたときにはrの発音が自然に口から出て、会話にも自信を持てるようになります。

シャドーイングを継続するなら「シャドテン」

シャドーイングを実践するうえで「自分の発音が正しいかどうか」を客観的に判断するのは難しいですよね。そんな悩みに応えてくれるのが、シャドーイング特化型アプリ「シャドテン」です。

シャドテンでは、プロが毎日あなたの音声を添削し、良い点と改善点をフィードバックしてくれます。さらに、教材は1000以上あり、アメリカ英語・イギリス英語など4種類のアクセントから選べます。

加えて、AB再生・スピード調整・スクリプト表示切り替えなど、シャドーイングに必要な機能も充実しているのも特徴の1つです。

リスニング力と発音を同時に伸ばせるので、社会人が限られた時間で英語を伸ばすのに最適です。

今すぐ試してみれば、「rの発音ができない」という悩みを解消できるはずです。

まとめ|rの発音を身につけて自信を持って英語を話そう

英語のrは、日本語にない動きが必要なため最初はとても難しく感じます。しかし、舌の位置や口の形を理解し、単語や文で繰り返し練習すれば、必ず上達します。

録音で自分の発音を確認したり、rとlを区別する練習を取り入れたりすることで、少しずつ自信を持って話せるようになるはずです。

さらにシャドーイングを活用すれば、発音の改善とリスニング力の強化を同時に進められます。とはいえ、一人で続けるのは難しいと感じる方も多いでしょう。

そんなときに役立つのが、シャドーイング特化型アプリ「シャドテン」です。プロが毎日添削し、改善点を具体的に指摘してくれるので、短期間でも大きな変化を実感できます。

rの発音を克服し、自信を持って英語を話せる未来を、シャドテンで一緒に目指してみませんか。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。