英語でプレゼンをするとなると、「目次をどう作ればいいのだろう?」と不安に思う方は少なくありません。

特に日本人にとっては、プレゼン冒頭で目次を紹介する場面は「英語をスムーズに話せるかどうか」を最初に試される瞬間です。ここでつまずいてしまうと、その後の流れまでぎこちなくなってしまいます。

一方で、目次を英語で自然に伝えられると「発表者は準備ができている」「聞き手に優しい」という印象を与えられます。さらに、発表全体の理解度もぐっと上がるでしょう。

この記事では、英語プレゼンで効果的な目次の作り方や、目次に使える定番フレーズ、実際の例をご紹介します。ぜひ本記事の内容を参考にプレゼン準備を進めてみてください。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

英語プレゼンに「目次」が重要な理由

英語でのプレゼンにおいて、最初に提示する目次(Agenda)は単なる飾りではありません。

聞き手に「これから何を聞くのか」を明確に伝えることで、理解の土台を作る役割を果たします。特にビジネスや学会発表では、聴衆が限られた時間の中で情報を取捨選択しなければならないため、最初の目次が全体の印象を大きく左右するのです。

さらに、目次を提示することで、発表者自身も頭の中を整理しやすくなるというメリットもあります。「次に何を話すか」が明確になることで緊張が和らぎ、安心して本題に進めるからです。

つまり、目次は聴衆のためだけでなく、自分のためのガイドラインにもなります。

英語プレゼンで使える「目次」の基本構成

英語プレゼンの目次は複雑に作る必要はありません。

むしろ、導入・本論・まとめ・質疑応答というシンプルな4つの流れが最も効果的で、この構成ならどんなテーマでも当てはめやすく、聴衆にもわかりやすく伝わります。

ここでは、それぞれのパートの役割とポイントを解説していきます。

導入(Introduction)

プレゼンの冒頭は、聴衆の関心を引きつける大切な場面です。

ここで「なぜこのテーマを扱うのか」を端的に伝えることで、その後の本論への期待感が高まります。背景や目的を示しつつ、聞き手が理解しやすいシンプルな言葉を選びましょう。

長く話しすぎると逆に集中力を削いでしまうため、1〜2分程度で簡潔にまとめるのが理想です。

本論(Main Body)

本論はプレゼンの中心部分で、最も時間をかけるパートです。

データや事例、提案などを段階的に説明し、聴衆に納得感を持ってもらえるよう工夫しましょう。内容が多すぎると理解しづらくなるため、3〜4項目に整理すると効果的です。

また、サブトピックごとに小見出しを付けると、プレゼン全体の流れがより明確になります。

まとめ(Conclusion)

まとめのパートでは、プレゼン全体を振り返りながら、最も伝えたいメッセージを再度強調します。

ここで結論を簡潔に示すことで、聴衆は「この発表から何を持ち帰るべきか」を明確に理解できます。新しい情報を追加するのではなく、要点を整理して力強く締めることが重要です。

最後の一言が印象に残るよう意識しましょう。

質疑応答(Q&A / Discussion)

プレゼンの最後には質疑応答の時間を設けるのが一般的です。

あらかじめ目次で「Q&A」があると伝えておくことで、聴衆は質問を準備しやすくなります。質問に答える際は、すべて理解できなくても落ち着いて聞き返す姿勢が大切です。

また、Discussionとして意見交換の場を設ければ、発表が一方通行にならず、聴衆との対話を通じて理解が深まります。

目次に使える定番の英語フレーズ

英語で目次を提示する際には、聞き手にわかりやすく、かつ自然に響くフレーズを選ぶことが重要です。特に「イントロ」「まとめ」「質疑応答」といった表現は直訳すると不自然になることが多いため、英語らしい言い換えが効果的です。

また、場面に応じて使える汎用フレーズや、ネイティブがよく使うスライドタイトルを知っておくことで、プレゼン全体がよりスマートに見えます。

ここでは定番の表現を整理してご紹介します。

「イントロ」「まとめ」「質疑応答」を自然に言い換える表現

プレゼンでよく使う「イントロ」「まとめ」「質疑応答」は、そのまま英語にするとぎこちなくなります。

代わりに次のような表現を覚えておくと自然です。

| 日本語 | 推奨英語表現 | ニュアンス |

|---|---|---|

| イントロ | Introduction / Opening Remarks | 発表の導入として自然 |

| まとめ | Conclusion / Key Takeaways | 発表の締めくくりに使う |

| 質疑応答 | Q&A / Open Discussion | 質問や意見交換を示す |

これらの言葉をあらかじめ目次に入れておけば、聴衆は次に何が来るかを理解しやすくなり、発表全体の印象が引き締まります。

ビジネス・学会で使える汎用フレーズ集

ビジネスや学会での発表では、フレーズが自然であることに加え、フォーマルさも求められます。

例えば「次のトピックに移ります」は “Now, let’s move on to the next topic.”、「最後に結論をお話しします」は “Finally, I will present the conclusion.” といった表現が定番です。

こうした汎用フレーズは場面を選ばず使えるため、暗記しておくと安心です。繰り返し使える基本文型を身につけることで、余計な緊張を減らし、プレゼン全体を落ち着いて進められます。

| 英語フレーズ | 日本語 | 使用シーン |

|---|---|---|

| “First, I’ll give you an overview of today’s presentation.” | まず、本日のプレゼンの概要をお話しします。 | 導入で流れを示す |

| “Let me walk you through the main findings.” | 主な結果をご説明します。 | データや成果を紹介する |

| “Now, let’s move on to the next topic.” | では、次のトピックに移りましょう。 | 本論の切り替え時 |

| “At this point, I’d like to highlight three key points.” | ここで重要な3つの点を強調したいと思います。 | 論点を整理する |

| “Finally, I will present the conclusion.” | 最後に、結論を述べます。 | 発表の締めくくり |

| “I’d be happy to take any questions now.” | ご質問があればどうぞ。 | 質疑応答の開始 |

| “Let’s open the floor for discussion.” | ここから意見交換に入りましょう。 | ディスカッションを始める |

ネイティブらしい目次スライドタイトル例

ネイティブが作る目次スライドは、短くシンプルな表現が多いのが特徴で、長い文章ではなく、単語やフレーズを並べるスタイルが一般的です。

例えば以下のようなタイトルはよく使われます。

| 日本語 | 英語スライド例 |

|---|---|

| 背景と目的 | Background & Objectives |

| 方法と結果 | Methods & Results |

| 考察 | Discussion |

| 今後の展望 | Future Work |

このように短い言葉で示すことで、聴衆が視覚的に理解しやすくなります。

ネイティブらしいシンプルな表現は、発表全体をスマートに見せる効果もあるのです。

英語プレゼンの目次スライド例

英語のプレゼンにおいて、目次スライドは聴衆が最初に目にする大切な要素です。

内容だけでなく、見せ方次第で理解のしやすさや印象が大きく変わります。

シンプルなデザイン、全体をスマートに見せる工夫、そして実際に使える例を知っておくことで、誰でもすぐに効果的なスライドを作れるようになるでしょう。

ここではその3つの視点から解説していきます。

①シンプルでわかりやすいデザインのコツ

目次スライドは、聴衆にとって「地図」のような役割を持ちます。そのため余計な装飾や細かい文章は不要で、むしろ逆効果になることもあります。

3〜5項目程度に絞り、それぞれを短いフレーズで表すと見やすくなるでしょう。

また、文字サイズや色を統一し、適度な余白を取ることで視線の流れがスムーズになります。アイコンや番号を加えると整理感が出て、聴衆が直感的に内容を理解しやすくなるのもポイントです。

②プレゼン全体をスマートに見せる工夫

目次スライドはデザインだけでなく、構成の見せ方でも印象が変わります。各項目を番号で示すと「今どこにいるのか」がわかりやすく、プレゼンの進行がスマートに感じられるのです。

また、英語の表現を一貫してシンプルにすることで、全体が洗練された印象にまとまるでしょう。さらに、スライドを冒頭だけでなく、要所要所で再掲するのも効果的です。

これにより聴衆が迷わずに発表についてこられ、最後まで集中して聞いてもらいやすくなるのです。

実際に使える目次スライド例

実際のスライド作成では、以下のようなシンプルなテンプレートが役立ちます。

Agenda

- Introduction

- Methods & Results

- Discussion

- Conclusion

- Q&A

このように各項目を一語または二語でまとめると、視覚的にすっきりして理解しやすくなります。

内容が多い場合でも6項目以内に収めると、聴衆が混乱しにくくなるでしょう。テンプレートを基本にしつつ、自分のプレゼン内容に合わせて調整することで、誰でもプロフェッショナルな目次スライドを作成できます。

英語プレゼンを成功させるためのリスニング力強化法

英語プレゼンで自信を持つためには、話す力だけでなく「聞く力」が欠かせません。目次を紹介する場面でも、司会者の指示や聴衆の反応を理解できるかどうかが発表の進行に直結します。

そこで注目されるのがリスニング力を強化する学習法「シャドーイング」です。

ここでは「聞く力の重要性」「シャドーイングの効果」「社会人が継続するコツ」の3つについて解説します。

①なぜ「聞く力」が目次紹介やプレゼン全体に直結するのか

英語プレゼンでは、一方的に話すだけではなく、聴衆の表情や質問に応じながら進めることが求められます。その際、聞き取れなければ適切に反応できず、自信を失ってしまう原因にもなります。

特に質疑応答では、質問を理解できるかどうかが成否を分けるといっても過言ではありません。

つまりリスニング力は、目次紹介を含めプレゼン全体をスムーズに進めるための基盤であり、安心して話すための支えにもなります。

②リスニング力を短期間で伸ばすなら「シャドーイング」がおすすめ

リスニングを効率的に伸ばす学習法として広く知られているのが「シャドーイング」です。

シャドーイングとは、音声を聞きながらすぐに声に出して復唱するトレーニングで、通訳練習法としても知られている学習法です。

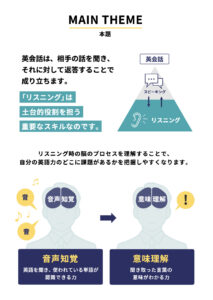

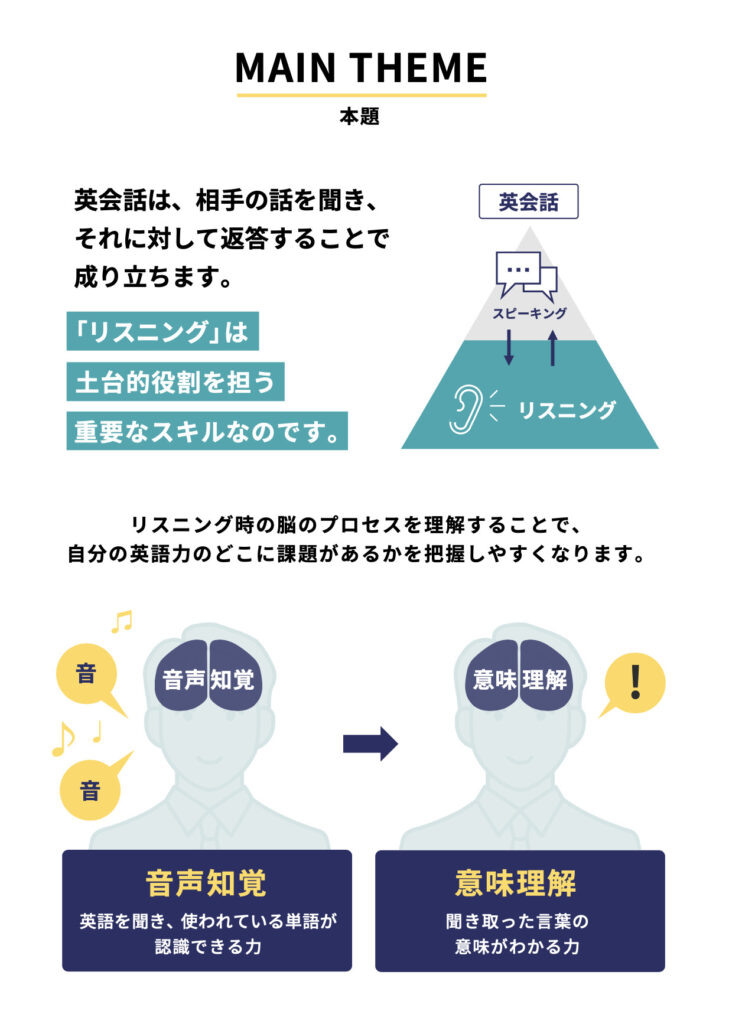

リスニングをする際、私たちは大きく分けて「音声知覚」と「意味理解」の2つの能力を使っています。

例えば「ラナウェイ」と耳に入ったときに、「run」と「away」という単語を結びつけるのが音声知覚であり、そのフレーズの「逃げる」という意味を把握するのが意味理解です。

シャドーイングを通じて音声の知識を増やすことで、聞き取りの精度が高まり、理解により多くのエネルギーを回せるようになります。

その結果、全体的なリスニング力の底上げにつながるわけです。

社会人が効率よくシャドーイングを続けるには?

忙しい社会人がシャドーイングを継続するには、短時間でも取り組める環境づくりが大切です。毎日30分でも習慣化すれば効果は積み重なります。

また教材選びも重要で、興味のあるテーマや実際のプレゼンに近い内容を選ぶと継続しやすくなります。つまり「短時間・習慣化・教材選び」が、社会人が効率的にシャドーイングを続けるためのポイントとなるのです。

【まとめ】目次作りとシャドーイングで英語プレゼンを成功へ

英語プレゼンを成功させるためには、まず聴衆に全体像を伝えられる目次作りが欠かせません。シンプルで分かりやすい流れを示すことで、自分自身の緊張も和らぎ、発表をスムーズに進められます。

そして、その土台となるのが「聞く力」です。リスニング力があれば、司会者の案内や質疑応答にも自信を持って対応できるようになります。

そのリスニング力を効率的に伸ばす方法が、シャドーイングです。音声を追いかけながら発話することで、音声知覚の能力が向上し、理解のスピードも自然と上がります。

ただし独学では続けにくいのも事実です。そこでおすすめなのが、シャドーイング特化型アプリ「シャドテン」です。

シャドテンなら、プロが毎日あなたの音声を添削し、良い点と改善点を具体的にフィードバックしてくれるため、効率よく力を伸ばせます。

さらに、1000以上の教材や再生速度調整・スクリプト表示切り替えなどの機能があり、忙しい社会人でもスキマ時間で学習を続けやすいのも魅力です。

目次作りの工夫とシャドーイングによるリスニング強化。この2つを組み合わせれば、英語プレゼンは確実に自信を持って臨めるようになります。

ぜひ一度シャドテンを活用し、実感できる成長を体験してみてください。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。