日本語ではとても便利な「つまり」ですが、いざ英語にしようとすると意外に表現が出てこない…という経験はありませんか?

実は「つまり」にあたる英語表現は一つではなく、文脈によって使い分けが必要です。

しかも日本語と英語では「つまり」のニュアンスが微妙に異なるため、直訳してしまうと不自然に聞こえてしまうこともあります。

この記事を読めば

- 「つまり」を表す基本の英語表現

- 「つまり」のニュアンスの違い

- 「つまり」の英語フレーズを使いこなす方法

などがわかりますよ。

英語で自然に「つまり」と言えるようになれば、会話やプレゼン、メールなどビジネスでのやり取りがぐっと伝わりやすくなるもの。

一歩進んだビジネスシーンでの英語力を身につけたい方は、ぜひご一読ください。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

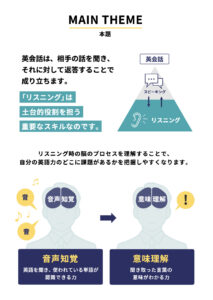

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

「つまり」を表す基本の英語表現

「つまり」を表す英語表現はいくつもありますが、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。

まずは代表的な表現から意味と使い方を整理していきましょう。

最も代表的な表現 ― in other wordsの意味と使い方

in other wordsは、「言い換えると」「つまり」という意味で、最も代表的かつ汎用性の高い表現です。

直前に述べた内容を別の言葉に置き換えて説明するときに使い、相手にとってわかりやすい形に言い直す役割を果たします。特に相手が内容を正しく理解できているか確認したいときや、複雑な説明をかみ砕いて補足したいときに便利です。

ビジネスシーンでは、会議やプレゼン、レポートなど論理性が求められる場面で頻繁に使われるため、必ず覚えておきたい表現といえます。

例:We need to reduce costs — in other words, spend less money.

(私たちはコストを削減する必要があります。つまり、お金をあまり使わないということです。)

このように 「A、つまりB」 という形で使うことで、相手に誤解なく伝えられます。

また「in other words」を使うと、聞き手は「今からわかりやすく説明してくれる」と構えて聞いてくれるため、説得力や理解度を高める効果もあります。

丁寧に言い換えるときに使う ―that is to say

that is to sayは、「すなわち」「言い換えれば」という意味で、ややフォーマルかつ丁寧な響きを持つ表現です。特に文章やビジネスメール、学術的な場面など、形式ばった場での言い換えや補足説明に適しています。

例:He is a linguist, that is to say, a person who studies languages.

(彼は言語学者です。すなわち、言語を研究する人です。)

この表現は、聞き手に情報を正確に伝えたいときや、誤解を避けたいときに効果的です。

プレゼンや報告書で専門的な用語を説明するときにも便利で、「少し堅い場面での言い換え」として覚えておくと重宝します。

フォーマルな印象を与えるため、日常会話ではやや硬く響くことがありますが、ビジネスメールでは「丁寧に説明してくれている」という好印象を与えられる表現です。

会話でよく使われる ―soやmeaning

カジュアルな会話では、so「だから/つまり」や meaning「〜という意味で」がよく登場します。いずれも日常会話に溶け込んだ自然な言い回しで、友人同士の会話や雑談、即興的なやり取りで活躍します。

例:

- So, you don’t want to go?

(つまり、行きたくないってこと?)- He’s late again, meaning he’ll miss the meeting.

(彼はまた遅刻です。つまり、会議に間に合いません。)

「so」は会話の中で非常に頻繁に使われる接続詞で、前の文を受けて結論を出すニュアンスがあります。一方「meaning」は文中に挿入することで、前の事実から自然に導かれる結果を説明するニュアンスです。

いずれも砕けた印象があるため、日常会話やカジュアルな会議で即座に言い換えたいときにぴったりです。

まとめや結論を示す ―in shortや to sum upなど

説明や議論をまとめたいときには、in short(要するに)や to sum up(まとめると)が便利です。これらは要点だけを端的に伝える役割を持ち、会議の結論やプレゼンの締めで効果的に使えます。

例:

- In short, we need more time.

(要するに、もっと時間が必要ということです。)- To sum up, our project was a success.

(まとめると、私たちのプロジェクトは成功でした。)

「in short」はコンパクトに要点を述べたいときに使われ、ややカジュアルな響きがあります。一方「to sum up」は会議やプレゼンで結論を述べるときによく使われ、きれいに話を締める効果があります。

どちらも聞き手が「これから大事な結論が来る」と意識して聞いてくれるため、説得力を高めるためにも積極的に取り入れたい表現です。

文脈によって変わる「つまり」のニュアンス

同じ「つまり」でも、文脈によって適切な英語表現は異なります。

意味を間違えると不自然になったり、伝わり方が大きく変わったりしてしまうため注意が必要です。文脈によって変わる「つまり」のニュアンスを確認しましょう。

「結論として」と「説明を補足する」の違い

so や therefore は、前に述べた内容を踏まえて「結論として」「だから」と論理的に結果を述べる表現です。一方meaning や that is は、聞き手が理解しやすいように補足説明を加える役割があります。

どちらも日本語では「つまり」と訳せますが、論理の流れが異なるため、使い分けることで伝わり方が明確になります。

〈結論として〉

The data shows a decline in sales; therefore, we need to change our strategy.

(データは売上の減少を示しています。つまり、戦略を変える必要があります。)

〈補足説明として〉

She’s an arborist, meaning she takes care of trees.

(彼女はアーボリストです。つまり、木の管理をする人です。)

前者は「AだからBだ」と因果関係を示し、後者は「AとはつまりBのことだ」とAを別の言葉で説明している点が大きな違いです。

「つまり」の位置と役割(接続詞・副詞としての使い方)

英語では「つまり」にあたる表現が、文頭・文中・文末のいずれにも置かれることがあり、位置によって文の構造や伝わり方が変わります。

日本語では基本的に文中に置くことが多いため、語順や役割の違いを理解しておくと使いやすくなります。

〈文頭で接続詞的に使う〉

In short, we need to delay the launch.

(つまり、私たちは発売を延期する必要があります。)

〈文中で副詞的に使う〉

Our plan is, in other words, too risky.

(私たちの計画は、つまり、リスクが高すぎるということです。)

〈文末で補足的に使う〉

He missed the meeting — meaning he didn’t get the update.

(彼は会議に出なかった。つまり、最新情報を得ていないということです。)

接続詞的に文頭に置くと新しい文として強調でき、副詞的に文中・文末に置くと説明的・補足的なニュアンスになります。

フォーマル/カジュアルの使い分け

「つまり」を意味する表現には、フォーマルな場面で使うものとカジュアルな場面で使うものがあります。

文脈に合わない表現を使うと、丁寧さや親しみやすさのバランスを欠いてしまうため、意識的に使い分けましょう。

〈フォーマルな表現〉

- that is to say

- in short

- therefore

例:Our proposal has several issues; that is to say, it needs to be revised.

(私たちの提案にはいくつか問題があります。つまり、修正が必要です。)

これらはビジネスメール、会議、学術的な文章などで使われ、論理的で丁寧な印象を与えます。

〈カジュアルな表現〉

- so

- meaning

例:So, you’re not coming with us?

(つまり、一緒に来ないってこと?)

日常会話やカジュアルな打ち合わせで使われ、自然で親しみやすい響きがあります。

シーンによって表現を切り替えられるようになると、伝わり方の精度がぐっと上がります。

シーン別「つまり」の英語例文集

シーンごとに「つまり」を英語で言い換える練習をしておくと、いざというときにスムーズに言葉が出てきます。

ここではビジネスパーソンが使う頻度の高い場面に絞って例文を紹介します。

英会話で使う「つまり」の例文

- So, you’re saying we need to change our plan?

(つまり、計画を変えるべきってこと?)- In other words, we should start earlier.

(つまり、もっと早く始めるべきだね。)

会話では相手の発言を要約して確認する形で使われることが多いです。

ビジネスメールで使う「つまり」の例文

- We could not achieve our target. In other words, we need to rethink our strategy.

(目標を達成できませんでした。つまり、戦略を見直す必要があります。)- The project is behind schedule, meaning we may miss the deadline.

(プロジェクトは遅れています。つまり、締め切りに間に合わない可能性があります。)

メールでは簡潔で論理的な表現が好まれます。

プレゼンやスピーチで使う「つまり」の例文

- In short, our sales have doubled in the past year.

(つまり、過去1年で売上が2倍になったということです。)- To sum up, we will launch the new product next month.

(つまり、新製品は来月発売予定です。)

聴衆に伝えたい結論を強調する場面で活用できます。

エッセイや論述で論理展開に使う「つまり」の例文

- The data shows a clear trend; therefore, we can conclude that the market is growing.

(データは明確な傾向を示しています。つまり、市場は成長していると結論づけられます。)- This method is cost-effective, that is to say, it saves both time and money.

(この方法は費用対効果が高い、つまり時間とお金の両方を節約できます。)

論理的な文章では、接続詞や副詞的な「つまり」表現が重要な役割を果たします。

「つまり」を使いこなすのに必要な力

「つまり」を表す英語表現を知っていても、相手が言っていることが理解できなければ会話で活かすことはできません。

英語表現を正しく使いこなすためにはリスニング力が重要な理由と、その力を伸ばす方法を解説します。

聞き取れないと正しい「つまり」の表現が選べない

「つまり」と一口に言っても、in other words、that is to say、so、in short など、ニュアンスや使いどころは様々です。

相手がどの文脈で話しているのかを正しく理解できなければ、その場に合った単語を選び分けることはできません。

例えば会議で相手の説明を十分に理解できなかった場合、本来なら「要約すると」の意味で in short を使って締めくくるべきところを、誤って「言い換えると」の意味で in other words を使ってしまうことがあります。

結果として論理展開がちぐはぐになり、意図が正確に伝わらず議論の方向性を誤解されてしまう可能性があるのです。

つまり「つまり」に関する英語表現を適切に使いこなすには、知識だけでなく、相手の意図を正確に聞き取り理解するリスニング力が欠かせないのです。

リスニング力を伸ばすにはシャドーイングが効果的

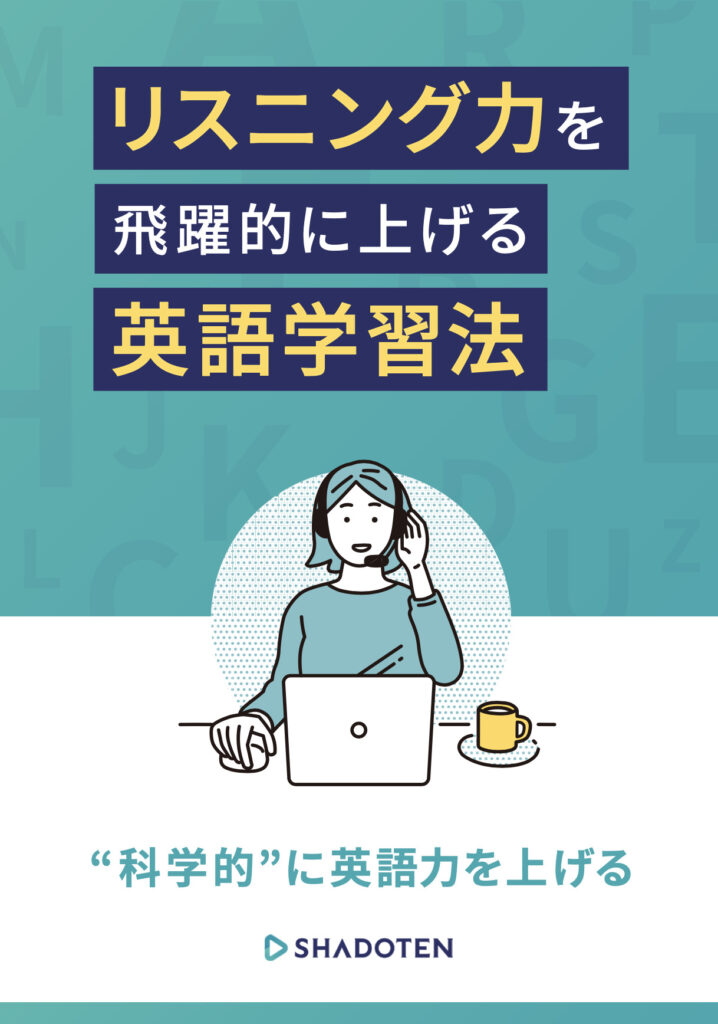

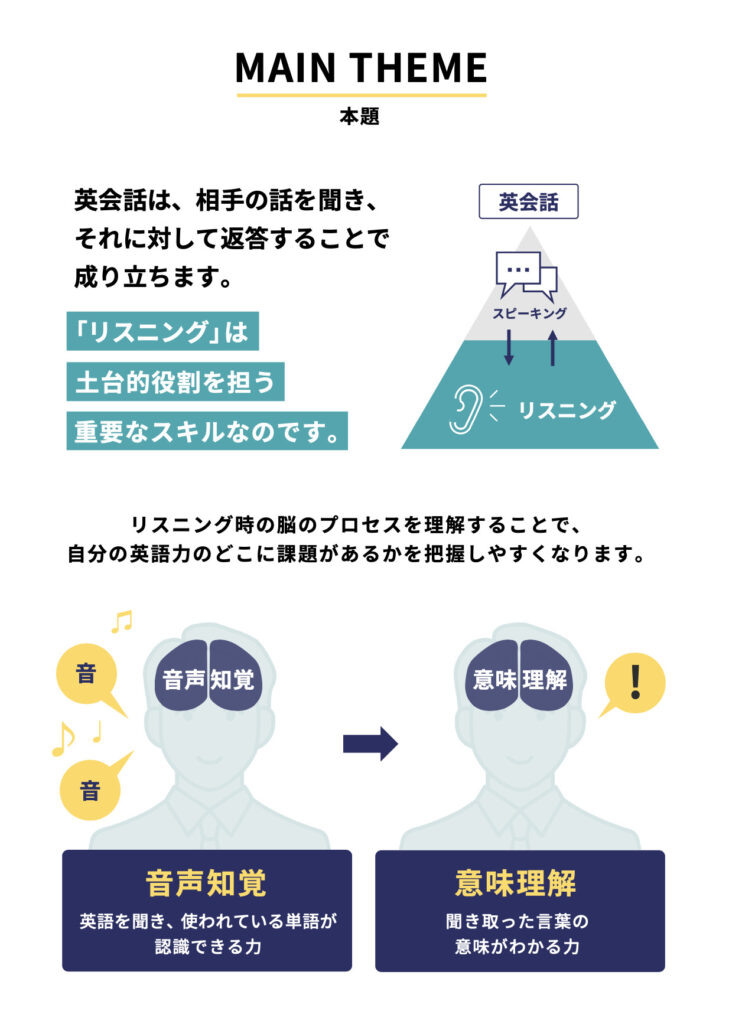

前述の通り、「つまり」に関する英語表現を使いこなすには「リスニング力」が欠かせません。そのための効果的な学習法がシャドーイングです。

音声を追いかけながら発話するトレーニングによって、リスニング力が向上し、結果として実際のビジネスシーンで「つまり」の英語表現を正しく理解し自然に使えるようになります。

【シャドーイングとは】

英語音声を1~2語遅れて影のように追いかけながら発話するトレーニング方法

【シャドーイングの効果】

シャドーイングを継続することで、音を単語やフレーズとしてまとまりで捉える「音声知覚」が鍛えられます。その結果、会議等で出てきた「In short, we need to reorganize our team structure.」という文章も瞬時に理解でき、「I see. In other words, you want to improve efficiency.」と自然に応答できるようになります。

さらにスクリプトを確認しながら練習することで、語彙や文法の理解も深まり英語の基礎力全般を強化できるのもシャドーイングのメリットです。加えて英語特有の音の連結やリズムを繰り返し再現することで、スピーキング力の向上にもつながります。

つまりシャドーイングは、リスニング力を磨くだけでなく、ビジネス現場で必要な「つまりの英語表現を理解して即座に応答する力」を身につけるための最適なトレーニングなのです。

シャドテンでリスニング力を強化し「つまり」を自然に使いこなそう

「つまり」は英語では一語で対応できるわけではなく、「in other words」「that is to say」「so」「in short」など文脈に応じた複数の表現を使い分ける必要があります。

さらにフォーマル/カジュアル、要約/言い換え/結論といったニュアンスも異なるため、シーンに合った使い方を身につけることが大切です。そして、これらの表現を実際に会話で使いこなすには、相手の発言を正確に聞き取るリスニング力が欠かせません。

リスニング力を鍛えるには、シャドーイングに特化した「シャドテン」 の活用がおすすめです。

【シャドテンの特徴】

◆ プロによる毎日の添削

英語特有の音声変化を中心とした発音をプロが毎日添削。録音を送るだけで改善点が明確になり、独学では気づきにくい弱点を短期間で修正できます。

◆ 1000以上の教材で多様なアクセントに対応

4種類のアクセントに対応した1000以上の教材を収録。そのため自分のレベル・ニーズに合った教材で学習をすることができ、結果効率的にリスニング力を伸ばせます。

◆ シャドーイングを支える便利機能

AB再生・スピード調整・スクリプト表示切り替えなどの機能を駆使すれば、苦手なフレーズや「つまり」に関連する表現も集中的に練習できます。

状況に応じた「つまり」の英語表現を正しく理解し、実際のビジネス現場で自信を持って使いこなしたい方は、ぜひシャドテンを試してみてください。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。