英語で会話しているときに「よく〜する」「たまに〜する」といった頻度を伝えたい場面は多くあります。

ところが、日本語の感覚をそのまま英語に置き換えると、微妙に不自然な表現になってしまうことが少なくありません。

例えば「私はたまに在宅勤務をします」を “I sometimes do work at home.” と言う人は多いですが、実際には “I sometimes work from home.” が自然です。

この小さな違いが、会話全体の印象を左右するのです。ビジネスの現場では正確で分かりやすい頻度表現が求められます。

会議での発言やプレゼンでの説明、あるいは日常の同僚とのやり取りまで、適切な頻度表現ができるかどうかは相手の理解度に直結します。

本記事では、基本的な頻度副詞のルールから実際のビジネスシーンでの活用、さらにTOEICやIELTS対策まで幅広く解説しますので、ぜひ最後まで読み進めてください。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

頻度を表す英語副詞の基本ルール

英語の頻度副詞は日常会話でもビジネスシーンでも頻繁に登場します。

正しく使えれば自分の習慣や状況をスムーズに伝えられますが、意味や位置を誤ると不自然に聞こえてしまいます。

ここでは代表的な副詞の意味、文中での配置ルール、さらに時制との組み合わせ方を整理しながら、自然に使いこなすための基礎を押さえていきましょう。

主な頻度副詞と意味

頻度副詞は、数字のように明確な基準があるわけではなく、あくまで「感覚的な目安」として使われます。

例えば「often」は日本語の「よく」よりもやや高い頻度を示すことが多く、ネイティブの感覚とずれることがあります。「rarely」は完全な否定ではなく、あくまで「めったにない」という控えめな表現です。

こうしたニュアンスを理解すると、自分の発言をより自然に調整できるようになります。

| 英語 | 日本語の意味 | 頻度イメージ |

|---|---|---|

| always | いつも、常に | 100%に近い |

| usually | たいてい、ふつう | 80〜90% |

| often | よく、しばしば | 60〜70% |

| sometimes | 時々、ときたま | 30〜40% |

| rarely | めったに〜しない | 10%程度 |

| never | 決して〜しない、一度も〜ない | 0% |

頻度副詞の位置

頻度副詞を正しく使うには、文中での置き場所を意識する必要があります。

一般的にはbe動詞の後、一般動詞の前に置くのが基本です。「I am always busy.」「I always check emails.」のような形です。

また助動詞と組み合わせる場合は、助動詞の後・動詞の前に配置します。位置を間違えると意味が伝わりにくくなるため、パターンを理解して慣れることが重要です。

頻度副詞と時制の使い分け

頻度副詞は現在形だけでなく、過去形や現在完了と組み合わせても使えます。現在形では習慣を示すことが多く、過去形では「以前はよく〜した」という表現が可能です。

さらに現在完了と組み合わせれば、これまでの経験や経過を伝える際に便利です。

以下に、頻度副詞と時制の使い分けをまとめました。場面に応じて適切な時制と副詞を組み合わせることで、表現の幅が広がり、より自然で正確な英語が話せるようになるでしょう。

| 時制 | 使い方 | 例文 |

|---|---|---|

| 現在形 | 習慣や日常的な行動を表す | I usually have coffee in the morning. (私は朝によくコーヒーを飲みます。) |

| 過去形 | 過去の習慣や繰り返しの行動を表す | I often played tennis when I was a student. (学生の頃、よくテニスをしました。) |

| 現在完了 | これまでの経験や今まで続いてきた状態を表す | I have never been to Canada. (私は一度もカナダに行ったことがありません。) |

| 未来形(will) | 将来の予想や予定で頻度を表す | I will often visit clients next month. (来月はよく顧客を訪問する予定です。) |

ビジネスシーン別の頻度表現

ビジネスの現場では「どのくらいの頻度で起きるか」を明確に伝えることが重要です。

会議では、議題や課題がどの程度繰り返されているのかを共有する必要があります。プレゼンでは、エラーや顧客対応の頻度を示すことで、聴衆に説得力を与えられます。

そして日常的な同僚との会話では、自分の働き方や習慣を柔らかく伝える場面が多いでしょう。

ここでは、シーン別にすぐ使える頻度表現を整理し、実践的に使えるフレーズを一覧表で紹介します。

会議・ミーティングで使う表現

会議では、特定の議題がどの程度扱われているかを説明する場面が多いです。頻度副詞を添えることで、事実を客観的に伝えられるようになります。

「often」や「usually」を入れるだけで、単なる報告が具体的な情報に変わり、相手の理解も深まります。

| 英語表現 | 日本語訳 | 用途イメージ |

|---|---|---|

| We often discuss this issue. | 私たちはこの問題をよく議論します。 | 繰り返し出る課題を説明 |

| This topic rarely comes up. | この話題はめったに出ません。 | 稀に扱うテーマを伝える |

| We usually review progress on Mondays. | 私たちはたいてい月曜に進捗を確認します。 | 定例の進行ルールを共有 |

プレゼンで使う表現

プレゼンでは、現象の頻度を伝えることで聴衆に説得力を与えます。

「usually」や「often」は一般的な傾向を示すのに有効で、「rarely」を加えれば過度に不安を与えず説明できます。頻度表現は事実を強調し、メッセージの信頼性を高める武器となるでしょう。

| 英語表現 | 日本語訳 | 用途イメージ |

|---|---|---|

| This error usually occurs when the system is overloaded. | このエラーはシステムが過負荷のときによく発生します。 | 現象や傾向を説明 |

| Customers often request additional support. | 顧客は追加サポートをよく求めます。 | データや事例の提示 |

| Such issues rarely affect overall performance. | このような問題が全体のパフォーマンスに影響することはめったにありません。 | リスクを軽減して説明 |

同僚との日常会話で使う表現

日常会話では、柔らかく自然なトーンで頻度を伝えることが求められます。

「sometimes」「hardly ever」などを使えば、親しみやすくカジュアルな印象になります。同僚とのちょっとした会話でも頻度表現を織り交ぜると、会話がスムーズに広がること間違いありません。

| 英語表現 | 日本語訳 | 用途イメージ |

|---|---|---|

| I sometimes work from home. | 私は時々在宅勤務をします。 | 働き方の説明 |

| I hardly ever work on weekends. | 私は週末はほとんど働きません。 | 休日の習慣を伝える |

| We usually have lunch together. | 私たちはたいてい一緒に昼食を取ります。 | 同僚との関係性を共有 |

ネイティブが使う自然な頻度表現

頻度を表す方法は副詞だけではありません。実際にネイティブスピーカーは、副詞以外のフレーズや数字を使った表現、さらには口語的で柔らかい言い回しを多用します。

これらを知ることで、TOEICやIELTSの試験だけでなく、日常会話やビジネスシーンでもより自然な英語を話せるようになります。

ここでは、副詞以外の言い方から数字を用いた表現、そしてフランクな口語表現まで幅広くご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

副詞以外の頻度フレーズ

ネイティブは「every day」「once a week」のように、副詞以外のフレーズをよく使います。副詞だけに頼らず、こうした表現を混ぜると文章の幅が広がり、会話も自然になります。

特にビジネスの場では「on a daily basis」などフォーマルな言い回しが効果的です。

| 英語表現 | 日本語訳 | 使用例 |

|---|---|---|

| every day | 毎日 | I check emails every day. |

| once a week | 週に一度 | We meet once a week. |

| on a daily basis | 日常的に | Reports are updated on a daily basis. |

| from time to time | 時々 | I travel abroad from time to time. |

数字を使った頻度表現

数字を組み合わせると、より具体的に頻度を伝えることができます。

「twice a month」「three times a year」などは会議でもよく出てくる表現です。数字を強調することで、聞き手に明確なイメージを与えられるのがポイントです。

| 英語表現 | 日本語訳 | 使用例 |

|---|---|---|

| once a month | 月に一度 | We review progress once a month. |

| twice a week | 週に二回 | I have calls twice a week. |

| three times a year | 年に三回 | The team meets three times a year. |

| every two days | 2日に一度 | I exercise every two days. |

口語的な頻度表現

カジュアルな場面では、ネイティブは「all the time」や「once in a while」といった口語的表現を多用します。

これらは副詞よりも自然で親しみやすい響きを持ち、同僚との会話や雑談で使うと雰囲気が和らぎます。

| 英語表現 | 日本語訳 | 使用例 |

|---|---|---|

| all the time | いつも | He’s late all the time. |

| once in a while | たまに | We go out once in a while. |

| every now and then | 時々 | I call my old boss every now and then. |

| hardly ever | めったに〜ない | I hardly ever watch TV. |

試験対策:TOEIC・IELTSなどでの頻度表現

TOEIC S&WやIELTSなどでは、頻度副詞や関連表現を使いこなすことで「表現力が豊か」「一貫性がある」と評価されやすくなります。

スピーキングでは流暢さや自然さに直結し、ライティングでは文章の説得力を高める役割を果たすのです。

ここでは、それぞれの試験でどのように頻度表現を活用できるかを解説します。

スピーキングでの活用

スピーキングテストでは、質問に対して「どのくらいの頻度で行うか」を具体的に答えると、会話が広がりやすく、内容が深まります。

「I usually」「I sometimes」などの単語だけでなく、「twice a week」「from time to time」といった表現を取り入れると自然です。

また、頻度を強調することでエピソードを膨らませやすく、試験官に印象を残せます。

| 頻度表現 | 活用例(スピーキング回答) |

|---|---|

| usually | I usually cook dinner at home. |

| sometimes | I sometimes go jogging in the morning. |

| twice a week | I meet my friends twice a week. |

| from time to time | I travel abroad from time to time. |

ライティングでの活用

ライティングでは、頻度表現を使うことで文章に「客観性」や「一貫性」を持たせられます。特にIELTSのエッセイでは「人々はどのくらいその行動をとるのか」を説明する場面が多くあります。

その際「many people often」「in most cases」「rarely」などを用いると、抽象的な議論に説得力が増すのです。TOEICのメールライティングでも「we usually」「we occasionally」などを入れると、よりビジネスらしい文になります。

| 頻度表現 | 活用例(ライティング文) |

|---|---|

| often | People often prefer online shopping. |

| rarely | It rarely causes serious problems. |

| in most cases | In most cases, employees benefit from training. |

| usually | We usually respond to clients within 24 hours. |

頻度表現を自然に使うための学習法

頻度表現は知識として覚えるだけでなく、実際の会話の中で自然に使えるように練習することが欠かせません。

そのためには、よくある誤りを理解したうえで、正しい学習ステップを踏むことが効果的です。ここでは、日本人がつまずきやすいポイントと、実践につながる学習法を整理します。

よくある間違いと注意点

頻度副詞は便利ですが、日本人学習者が間違えやすい点がいくつかあります。

特に「位置の誤用(I go always → I always go)」「意味の強弱を取り違える(seldom=時々と誤解する)」といったケースは典型的です。

また、日本語の「たまに」をすべて「sometimes」で済ませると、表現の幅が狭くなります。学習段階でこれらの誤りを認識しておくことで、より自然な使い方ができるようになります。

| よくある誤り | 正しい表現例 |

|---|---|

| I go always to the gym. | I always go to the gym. |

| He is never late usually. | He is usually never late. |

| Seldom = sometimes と誤解 | Seldom = almost never |

学習ステップ

頻度表現を自然に使えるようになるには、段階を踏んだ練習が有効です。まずは基本副詞を覚え、位置を正しく理解することから始めます。

次に、例文を使ってアウトプット練習を行い、声に出して使う習慣をつけましょう。その後、映画やポッドキャストで頻度表現を探し、実際に使われているニュアンスを確認します。

最後に、自分の英語日記や会話練習で応用すれば、試験やビジネスシーンでもスムーズに使えるようになります。

頻度表現を聞き取る力を鍛える

自分で頻度表現を使うだけでなく、相手の発話から正確に聞き取れる力も欠かせません。

特にビジネスの現場では、「よくあることなのか」「まれなことなのか」を正しく理解することで、議論や意思決定の精度が高まります。

聞き取りが不十分だと、重要なニュアンスを見落とし、誤解を招くリスクもあるのです。ここからは、リスニング力がなぜ不可欠なのか、そしてその力を鍛える方法について解説します。

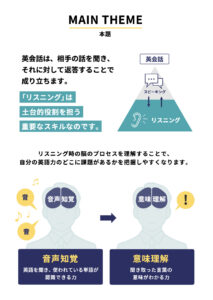

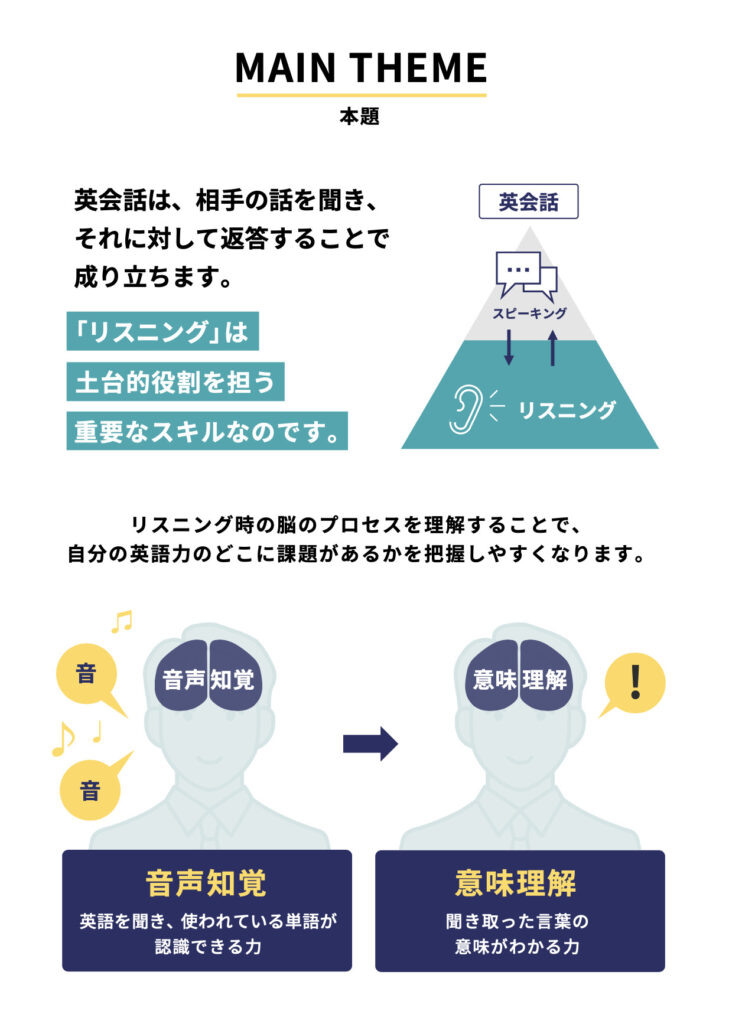

なぜリスニング力が不可欠なのか

頻度表現は相手の意見や状況を正しく理解するうえで重要な要素です。

例えば「We often face this issue.(この問題はよく起こります)」と「We rarely face this issue.(この問題はめったに起こりません)」では、結論も対策もまったく変わってきます。

聞き取りを誤れば、業務の方向性を間違える可能性もあるでしょう。だからこそ、頻度副詞や頻度を示すフレーズを瞬時に認識できる耳を持つことが、ビジネス英語の成功に直結します。

シャドーイングが効果的な理由

リスニング力を伸ばす方法の中でも、特に効果的とされるのがシャドーイングです。

音声を聞いた直後に自分の口から英語を発話することで、英語特有の音声変化やリズムに慣れることができます。

頻度表現は弱く短く発音されることが多いため、普通のリスニングでは聞き逃してしまいがちですが、シャドーイングなら注意深く再現する過程で「聞こえなかった部分」に気づけます。

こうした積み重ねにより、自然な発話を理解できる耳と口を同時に鍛えられるのです。

ビジネスマンにおすすめの学習サービス「シャドテン」

もし効率的にシャドーイングを学びたいなら、ビジネスマンに特におすすめなのが「シャドテン」というシャドーイング特化型アプリです。

最大の魅力は、プロが毎日あなたの音声を添削してくれる点です。自分では気づきにくい英語特有の音声変化を指摘してもらえるため、改善点が明確になります。

さらに、4種類のアクセントや1000以上の教材が揃っており、英語レベルや目的に合わせて教材を選ぶことも可能です。AB再生や速度調整など学習を支える機能も充実しているため、忙しいビジネスマンでも続けやすい環境が整っています。

ぜひこの機会に、7日間の無料体験から試してみてはいかがでしょうか。

まとめ

頻度を表す英語表現は、ビジネスシーンでも試験対策でも欠かせない要素です。副詞の意味や位置を理解し、具体的なフレーズを使いこなせるようになれば、英語での発信力は格段に向上します。

ただし、本当に自然に使いこなすにはリスニング力が不可欠です。頻度表現を「聞ける」「使える」ようにするために、シャドーイングを取り入れた学習を強くおすすめします。

シャドテンを活用して毎日の練習を続ければ、英語での会話力が確実にステップアップしていくでしょう。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。